ARTE

L’INTERVISTA DI MARIA CRISTINA TORRISI

Uno studio certosino, condotto dall’architetto Nicola Mordini, riguardante il dittico dei Duchi di Urbino, dipinto da Piero della Francesca ed esposto presso il museo degli Uffizi, ci porta in un viaggio straordinario, dentro il quale una scoperta ricca di storia e di fascino. Per saperne di più, ho desiderato ospitare nella Rivista di Arte e Cultura Nuove Edizioni Bohémien l’architetto Mordini e realizzare con lui un’ intervista esclusiva.

1 Architetto, il Suo rinvenimento è eccezionale! Nel volto del Duca di Urbino, Lei ha trovato la raffigurazione del territorio a lui caro. Mi racconti i dettagli.

-Devo dire che anch’io, mentre procedevo con la ricerca e lo studio per accertarmi che la scoperta che avevo fatto fosse supportata sia storicamente sia scientificamente, ero stupito che tutto venisse via via confermato. Il mio stupore era dovuto sia dall’importanza di quanto rinvenuto sia dal fatto che, nonostante il dittico dei Duchi di Urbino di Piero della Francesca fosse un’opera conosciuta in tutto il mondo, ben visibile e studiata a fondo, non mi capacitavo di come tale messaggio potesse essere rimasto nascosto per tutti questi secoli, senza che nessuno se ne accorgesse.

Lo studio è stato intrigante ed è consistito nella raccolta di materiale; nel contattare musei e biblioteche di grande importanza tra cui gli Uffizi di Firenze e la Biblioteca Vaticana; nell’effettuare sopralluoghi sul campo in varie località dislocate nel Montefeltro; in rilievi visivi sul posto, e misurazioni effettuate poi a tavolino sulla carta.

2 Quali le immagini richieste per eseguire la dettagliata analisi?

-Inizialmente mi sono basato su immagini trovate su libri e sul web, che hanno confermato quanto avevo intuito, ovvero che i nei coincidevano con località importanti sia per Federico da Montefeltro che per la storia del territorio del Montefeltro. Constatato tale riscontro, ho deciso di andare più a fondo, utilizzando l’immagine del dipinto di Federico da Montefeltro ad alta definizione fornitami dagli Uffizi di Firenze; da mappe di epoca vicina alla realizzazione del dittico, fornitemi dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, per quanto riguarda la mappa di Marco Ferrante Gerlassa del XVII secolo e della mappa di Hernicus Hondius Jan Jansson del XVII secolo, fornitami dal Complesso Monumentale di Santa Caterina Serra San Quirico, che rappresentano entrambe il Ducato di Urbino. Infine, ho utilizzato diverse carte geografiche dei giorni nostri.

3 Da dove nasce questo studio? Da qualche ritrovamento, oppure crede sia stato in qualche modo ispirato?

-Anch’io mi sono rivolto questa domanda: “perché proprio io?”. Sono arrivato alla conclusione che questo ritrovamento nasce dal mio vissuto, dalle esperienze che i miei nonni e i miei genitori mi hanno fatto vivere da bambino e da ragazzino. Esse mi hanno poi portato ad avere determinate passioni ed interessi e quindi a scegliere di intraprendere la strada per diventare architetto. Tutti questi elementi hanno fatto sì che potessi vedere la mappa nascosta sul volto di Federico. Questo studio nasce così da diversi miei interessi riguardanti: la storia del Montefeltro, la geografia, la storia del Duca di Urbino e di Piero della Francesca, l’interesse per l’arte unita alla mia formazione, ovvero la professione di architetto, la topografia e l’urbanistica. Infatti, nella progettazione, tendo sempre a studiare prima la storia del luogo e delle persone che mi hanno contattato per poi realizzare un progetto concreto. Per esempio, prima di effettuare questo rinvenimento, una mia specializzazione era quella di rinvenire segni di centuriazioni romane, ancora presenti sul territorio ai giorni nostri, per poi ricostruire tutta la centuriazione originaria del tempo.

4 Quale attinenza tra la storia di Piero della Francesca, Federico da Montefeltro ed i luoghi del Montefeltro?

-Piero della Francesca era l’artista scelto da Federico da Montefeltro per rendere grande Urbino a livello artistico; tra i due vi era, oltre che un rapporto lavorativo, stima e conoscenza. In quest’opera, il personaggio principale è Federico da Montefeltro: l’uomo che governa; vi è poi Battista Sforza, la moglie che amava e che gli ha dato l’erede maschio tanto cercato; il panorama retrostante, ovvero il Montefeltro, ed infine Piero della Francesca che ha il compito di unire questi tre elementi (Federico, Battista, il Montefeltro).

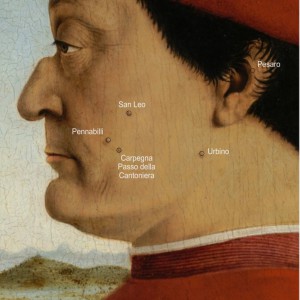

L’artista decide così di rappresentare Federico come una caratterizzazione dei luoghi, ovvero colui che rappresenta “il risultato” di tutti i suoi antenati e di tutti gli eventi che lo hanno portato ad essere il Duca di Urbino. Per fare questo, riprende le località fondamentali per lui e per i suoi antenati: Carpegna, San Leo, Pennabilli, Urbino e Pesaro.

Sicuramente Federico e Piero si sono confrontati diverse volte, e sicuramente il Duca gli deve aver dato il suo consenso per essere rappresentato in questa maniera. In definitiva, Federico è rappresentato come il risultato della sua storia, di quella dei suoi avi e del suo territorio.

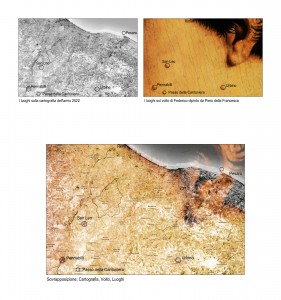

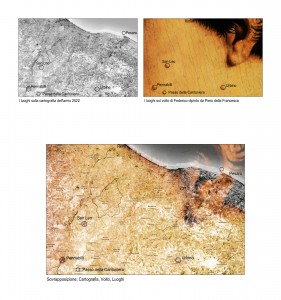

5 Mi può spiegare in cosa consiste la sovrapposizione del dipinto con una cartografia di oggi?

-Per avere conferma che i nei di Federico coincidessero con le località che avevo identificato ho eseguito una prova su carta. Ho inizialmente isolato i quattro nei presenti sul volto di Federico e li ho rappresentati su di un foglio trasparente; poi ho portato una mappa odierna alle stesse proporzioni del volto di Federico prendendo come riferimento la distanza tra Urbino e Pennabilli, e ho così scalato la mappa per far coincidere il neo corrispondente ad Urbino e quello corrispondente con Pennabilli: la conseguenza è stata che anche San Leo e Carpegna (precisamente il Passo della Cantoniera) coincidessero perfettamente con gli altri due nei.

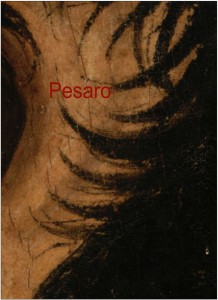

Dopodiché, con l’immagine ad alta definizione fornitami dagli Uffizi di Firenze, ho esaminato il dipinto centimetro per centimetro, trovando una piccola goccia dipinta nell’orecchio di Federico e, aggiungendo il punto sul foglio trasparente, sovrapponendo un’altra volta tutti i quattro nei e questo nuovo punto alla mappa, si è constatato che coincide con Pesaro. Da far presente, inoltre, che vi è una forte rispondenza tra l’attaccatura dei capelli di Federico con la costa adriatica.

Naturalmente poi ho ripetuto tale procedimento al computer per avere una maggiore precisione.

6 Parliamo di una sorta di mappa segreta?

Questa domanda è interessante. Sicuramente, ai giorni nostri, è giunta come una mappa segreta ma non so dire con certezza se, ai tempi di Federico, il significato del quadro venisse svelato da Federico stesso ai suoi eccellenti visitatori, visto che era un’opera personale che lui stesso custodiva nel suo studiolo ad Urbino. Inoltre, c’è da tener presente che, chi vedeva quest’opera, si rendeva subito conto che il volto di Federico non fosse stato perfettamente riprodotto e probabilmente anche il numero dei nei che aveva sul suo volto non coincideva con quelli dipinti da Piero della Francesca dato che, se si studia l’iconografia di Federico, si nota immediatamente che il numero di nei rappresentati cambia continuamente come anche la loro disposizione. Anche il suo profilo cambia di volta in volta; è interessante il ritrovamento che è stato fatto mentre stavo scrivendo il mio studio su di un codice di Leonardo da Vinci, dove compare il volto di Federico ritratto da Leonardo stesso; qui il suo profilo è chiaramente diverso da quello rappresentato da Piero della Francesca: Leonardo disegnava i volti delle persone fedelmente.

7 Quali sono le località corrispondenti e quale la ragione della loro presenza in un’opera d’arte?

-Le località, come già anticipato, sono: Carpegna (precisamente il Passo della Cantoniera), che è il luogo di provenienza della sua Famiglia che, intorno al 1140, fece una divisione dei propri possedimenti. Agli antenati di Federico toccò Montecopiolo che, tra l’altro, viene rappresentata alle spalle del ritratto della moglie Battista Sforza; San Leo che fu la prima conquista militare di Federico a 19 anni, impresa che tutti ritenevano impossibile, vista la conformazione della fortezza che sembrava inespugnabile; Pennabilli, che rappresenta la sua vittoria definitiva sul suo più grande nemico: Sigismondo Malatesta, dato che i suoi antenati avevano origine proprio qui. Proprio su questo neo le dò una notizia in esclusiva: la scoperta di un dettaglio che ho fatto pochi giorni fa. Infatti, analizzando meglio questo neo, sempre ingrandendo l’immagine ad alta definizione in mio possesso, mi sono reso conto che questo neo non è rotondo bensì è composto da due protuberanze molto vicine. Questo rafforza ancor più il mio rinvenimento visto che Pennabilli, originariamente, era composta da due località su due promontori limitrofi: Penna e Billi, poi unitesi in Pennabilli. Continuando, vi è poi Urbino, il centro del suo potere e dei suoi interessi ed infine Pesaro, il luogo dal quale proviene la moglie Battista Sforza e il luogo dove si trovava quando seppe della morte del fratellastro per via di una congiura: la goccia nell’orecchio. Per questo particolare ho effettuato un sopralluogo per accertarmi che non fosse un errore avvenuto nella riproduzione fotografica del quadro e, con l’aiuto di un turista americano, Hani Shaabi, ignaro del motivo per cui gli chiedessi di fotografare l’orecchio di Federico col suo teleobbiettivo da stadio.

8 Qual era l’intento dell’artista? Potrebbero essere nascoste nella tela altri elementi da scoprire?

– A mio avviso, ci sono sicuramente ancora degli elementi nascosti da sviscerare ma per farlo non basta studiare l’opera: è infatti necessario che la persona che se ne interessi abbia un vissuto e delle capacità tali che possa così “vedere” quanto ancora celato in questo dipinto, e che poi questi ritrovamenti vengano supportati da uno studio approfondito per verificarne la veridicità.

Per esempio il fazzoletto che ha nei capelli Battista Sforza e anche i suoi gioielli potrebbero avere un secondo significato. Sicuramente oggi, grazie al WEB, che permette a persone di tutto il mondo di poter accedere a queste opere d’arte, sarà possibile che, in un immediato futuro, segreti di questo genere vengano svelati.

9 I punti sono in tutto cinque. In geometria ed in topografia, tale argomentazione risulta essere una certezza?

Visti: l’estensione del territorio chiamato in causa; il numero delle località significative presenti in questo territorio; il numero di punti/nei che devono coincidere con le località che hanno caratterizzato la storia di Federico; a livello geometrico, topografico e statistico le probabilità che queste corrispondenze siano casuali sono dello 0% o meglio, se vogliamo essere più precisi e prendere 4 cifre dopo la virgola, sono circa dello 0,0090 % per stare abbondanti.

Social Profiles