Racconti del Corso di scrittura creativa – Nuove Edizioni Bohémien – Maggio 2014

Docente: Maria Cristina Torrisi

Alle due donne della mia vita

Capitolo I

Tace. Tace quando ceniamo, tace quando parliamo. Mi sembra di vivere con un blocco di granito scolpito con maestria. Non è bella ormai: il peso dell’età le ha incurvato la colonna, le carenze affettive della sua vita si sono metabolizzate in grasso. È tuttavia una scultura perfetta, perfetta nei sui dettagli. Perfetta perché è un essere umano, mia madre, e l’abilità artistica degli dei non si può mettere in discussione.

La luce discende dall’alto come una cascata vista al rallentatore, illuminando il piatto di una cena preparata con disamore. Quasi tremo all’idea di mettere in bocca quella roba: non vorrei che al posto di proteine, carboidrati, vitamine, metta giù una buona dose di odio. Sono stanco di assimilare odio. Me lo trasmette con lo sguardo, con i gesti, con i suoi divieti. Quante persone vedo abbracciare la loro madre, confidarle emozioni, segreti, desideri. Io provo persino imbarazzo al minimo contatto con i suoi vestiti.

Ma come posso pretendere amore da una diabetica. Ha costantemente bisogno di dolci e merendine, per addolcire una vita priva di amore. Un amore che ha sempre elemosinato da quando non superava nemmeno l’altezza di quei muri bassi di pietra lavica dietro i quali si rifugiava da bambina. Non posso odiarla perché mi odia. Chi non sa amare significa che non ha mai ricevuto amore. Lasciamole stare quelle condanne da tribunale che affibbiano la colpa agli imputati! La colpa non esiste! La colpa non è divina, la colpa è umana. Eppure non riesco ad esitare allorché, in preda ad una esplosione di rabbia, le tossisco in faccia i miei pensieri repressi. «Perché mi hai concepito?», le grido puntualmente, prima che il nostro litigio si concluda con il boato teatrale della porta che si chiude dietro le mie spalle. Appunto, “perché mi ha concepito?”, mi chiedo ogni volta che dall’oriente si leva il sole di un nuovo giorno. È evidente che sono un peso per lei, non il frutto di un desiderio allevato nel cuore. Non è vero che tutte le mamme sono felici di sentire la carezza di un fiore che sboccia nel loro ventre. Per alcune quel seme che germoglia è la cellula pazza di un amore scontato, un tumore che cresce, che succhia la vitalità di un’età mai vissuta; è la conclusione di un sogno, una tappa obbligata che si conclude con un parto cesareo o con un cordone ombelicale che si attorciglia al collo del nascituro. Una donna che non ama il proprio bambino ha bisogno di un intervento chirurgico per estrapolare quel maledetto tumore, quello stesso intervento chirurgico che trent’anni fa mi ha gettato a capofitto sul palcoscenico della vita.

Lei ricorda la mia nascita come una noia. Non che me ne abbia mai parlato: la sentivo raccontarsi con disgusto con le sue amiche sotto il pergolato di kiwi che le proteggeva dalla calura tropicale del sole estivo. Io fingevo di giocare – non avevo più di quattro anni –, mentre lei, davanti ad un seducente boccale sudato di the freddo, parlava di quel “disgraziato” che le aveva fatto patire le pene già prima di venire al mondo.

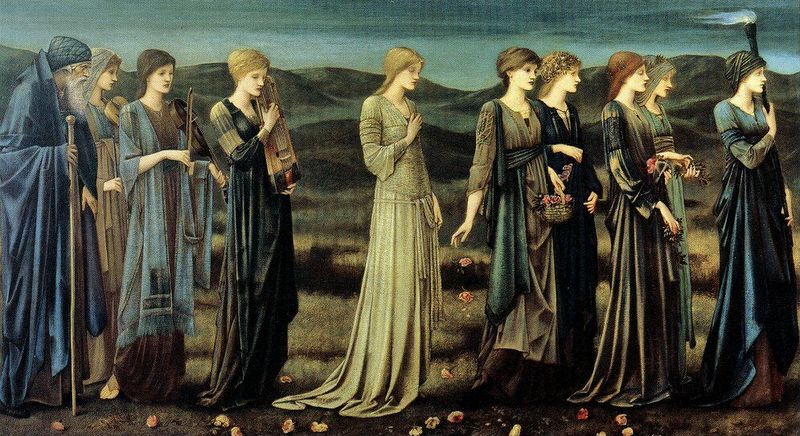

Si riunivano spesso, nei pomeriggi d’estate, sotto quel soffitto di foglie larghe. È un’immagine molto suggestiva, che ancora conservo negli archivi della mia memoria molto gelosamente: un gruppetto di donne, protette all’ombra da quell’aria soffocante che sembrava annullarsi al senso di comodità che ispirava il cotone fresco delle vesti fiorite che indossavano. Tutte rigorosamente chiare e decorate da larghi petali variopinti e perfettamente accoppiate alla cromaticità dell’estate. Sopra le loro teste, al di là della vegetazione del kiwi, si affacciava una timida fetta di muratura color fango. Era il profilo superiore della casa modesta in cui abitavo. Oltre il tetto, un cielo di un azzurro paradisiaco, se non fosse stata per quell’appiccicosa cappa che lo scirocco suole trascinarsi dietro dall’Africa. L’Africa. Un continente misterioso, un puzzle di tessere di natura incontaminata. Senza neppure sapere della sua esistenza, a quella età ero in grado di immaginare i colori del Continente Nero. Avevo l’impressione che avesse poco di diverso dalla terra in cui ero nato. Avevo la sensazione che il veemente contrasto del sole, che cadeva in picchiata sulla terra morbida e asciutta come borotalco, fosse lo stesso che si poteva assaporare nelle sterminate savane dell’Africa Centrale. Tutto confermato qualche anno più avanti, quando cominciai a vedere immagini di quel continente in televisione e sulle enciclopedie. Ma tutt’ora mi chiedo, come si fa ad immaginare l’ignoto? Da dove, quella potenza immaginativa? Nessuno mi aveva mai parlato dell’Africa, eppure mi sembrava di conoscerla, di averla vissuta. Nessuno mi aveva parlato dei bellissimi cieli notturni, di una limpidezza tale che si possono persino contare i pianeti delle altre galassie. Le galassie, il cosmo. Un altro viaggio mentale che compivo a quell’età. Pianeti, stelle, corpi celesti, il senso del vuoto, il senso del totale annullamento… Ma così com’ero rapido ad annientarmi in questi voli immaginari, ero altrettanto rapido a rientrare nella realtà. E puntualmente era la voce di mia madre che mi svegliava dal quel sopore. Le sue parole ritornavano a saettarmi accanto come le frecce degli indigeni americani.

Ma per fortuna c’era qualcuno di quel gruppo che mi voleva veramente bene. Una delle sue amiche mi invitava spesso a partecipare all’assemblea degli adulti. Era una donna molto affabile, la madre che avrei voluto avere. Nonostante la sua giovane età, aveva una chioma candida da sembrare essere fatta di cotone.

«Su, dai, Matteo, vieni qua!», mi diceva mentre batteva entrambi le mani sulle ginocchia. Al che io capivo che dovevo correre da lei e sedermi sulle sue gambe. Quando approdavo al tavolino mi accoglieva sempre con una strapazzante carezza nei capelli. Poi si abbassava ad aiutarmi, ed io – per una specie di istinto atavico – approfittavo sempre di quel momento per spiare oltre la scollatura nel petto. Con quel caldo non vi era mai nulla che le reggesse il seno, e ciò mi permetteva di soddisfare appieno la mia curiosità. Un piacere strano mi attraversava poi lungo tutto il corpo, ma subito veniva sostituito da un altro tipo di benessere…

Sopra la mia testa la sentivo parlare con quel suo accento strano. Era siciliana, ma abitava ormai da molti anni in Argentina. E in estate tornava nell’isola a passare le vacanze insieme alla sua famiglia e alle sue amiche. Era proprio il suo accento latino che mi distraeva dal piacere dal quale non mi sarei staccato facilmente durante l’adolescenza. Ma ancora c’era tempo per quel tipo di fantasie. Adesso era un’altra a sbocciare al suo posto, più o meno la stessa di quella che un momento prima mi aveva portato in Africa: le foglie presuntuosamente grandi e verdi sulla mia testa lasciavano poco spazio al cielo, che si presentava sotto forma di piccole schegge azzurrognole. Questa immagine, insieme ai frutti esotici quali sono i kiwi e all’accento latino che sentivo alle mie spalle, erano la chiave di accesso ad un’altra dimensione. La mia mente veniva trasportata ora nelle fitte foreste del mesoamerica. Qui partecipavo alla natura selvaggia che si svolge all’ombra della fitta vegetazione. Mi sembrava di vagare veramente in quei luoghi mitici, di incontrarvi cacciatori indigeni e di visitare antichi altari di pietra calcarea. Mi sedevo a cerchio attorno agli sciamani. Li vedevo entrare in estasi per poi recitare formule magiche e incomprensibili. Assistevo ai sacrifici delle donne compiuti su quegli altari scolpiti appena, che si coloravano presto di sciroppo scarlatto. Dal taglio profondo nel petto vedevo tirare fuori pezzi di carne pulsante che offrivano al cielo, anche qui ridotto a piccoli frammenti, ma da chiome di alberi secolari. Poi ancora un’altra parola tagliente di mia madre mi riportava nelle grinfie di una realtà dalla quale scappavo ad ogni occasione che mi si presentava. Ma, come si sa, non tutto il male viene per nuocere. Con queste mie fughe mentali ho alimentato la mia creatività. In questo senso dovrei ringraziare Paolina: erano il suo disprezzo e il suo odio a spingermi in queste fantasiose fughe mentali. Dovrei ringraziarla, ma non lo faccio. C’è troppo rancore a bloccare questo mio religioso istinto. Mi ha fatto soffrire moltissimo, e tutt’ora continua a farmi soffrire…

Capitolo II

«Matteo, così rischi di ammalarti», mi ripete spesso Fina, mia moglie. Lei crede che se gli uomini sciogliessero i propri nodi psicologici, si liberassero dalle proprie frustrazioni e cospargessero di miele la propria famiglia, non si ammalerebbero più. Sì, facile come rubare le caramelle ad un bambino… Come si fa a perdonare chi ti rinfaccia, con ogni suo gesto, con ogni sua parola, il semplice fatto di esistere? Eppure Fina è convinta che sia proprio questo il compito di ciascun essere umano: perdonare. A queste parole riposi una volta con una smorfia di diffidenza, ma lei mi disse: «Non mi riferisco a quel perdono che si limita alla parola, quello che una volta dichiarato continua a farti provare la stessa rabbia di prima nei confronti di chi assolvi: mi riferisco al perdono sacro, quello sentito veramente, che ti illumina sul fatto che le persone che ti fanno soffrire sono persone che hanno sofferto». Magari Fina avrà ragione, ma non riesco ad applicare questa teoria nei confronti di mia madre. Non riuscirei mai a guardarla negli occhi e dirle con tutto il cuore «Ti perdono!»: Perché è una persona cattiva.

Tuttavia ci penso spesso alle sue parole. Lei dice che chi ti fa soffrire è una persona che ha sofferto: la vita di Paolina è stata effettivamente una vera e propria via crucis, con le sue dolorose stazioni, conclusasi con la crocifissione della sua anima…

È figlia di un amore clandestino, partorita in una gelida cantina. Sua madre si era innamorata del padre biologico in una fredda mattina di dicembre. Si dice fosse un uomo bellissimo, che sprigionava fascino da ogni poro della sua pelle, ma che aveva un’anima più torbida delle acque dei sotterranei di New York. Silvia, mia nonna, era stata colpita dalla bellezza di quell’uomo come si trovasse sui binari di un treno in corsa. Non ebbe neppure il tempo di indagare se il bramato uomo avesse le carte in regola con Dio, che qualche mese più avanti si ritrovò col ventre più gonfio.

Mentre mia madre si trasformava da girino in essere umano, quell’uomo spariva dalla circolazione. Silvia si trovava fuori da Palagonia, la sua città: aveva trovato lavoro fuori provincia, a cento chilometri da casa sua. Ma di tutto il periodo che era mancata – quasi un anno –, aveva racimolato soltanto otto mesi di lavoro. Poi, con quel pancione, si era dovuta licenziare. Fortunatamente aveva messo da parte il danaro necessario per arrancare fino al parto e ritornare infine a casa. Per tutto il viaggio in treno pensò in quale modo dovesse bussare alla porta dei suoi genitori. Alla fine lo fece come le venne più istintivo: tenendo tra le braccia una bambina di tre chili e mezzo. Alla vista di quella scena inaspettata, i miei bisnonni dovettero compiere un enorme sforzo per non finire a terra privi di sensi. Le ore che seguirono furono costellate di lacrime, biasimi, imprecazioni e dispiaceri; poi di pentimenti, di abbracci e infine di riconciliazione. I genitori di Silvia si aspettavano di trovarsela con le tasche piene piuttosto che con mia madre tra le braccia. Ma alla fine accolsero sotto il loro tetto la propria figlia e la propria nipote.

Un pomeriggio profumato di primavera suonarono al citofono. Per fortuna Giovanni, il mio bisnonno, aveva l’abitudine di affacciarsi dalla finestra prima di aprire. Da quell’altezza vide un uomo avanzare nel viale che conduceva al portone principale del condominio. Più in basso a destra, vide un altro tizio nascosto dietro una siepe di pittosporo con una spessa coperta tra le mani. Giovanni fu sorpreso da un sussulto. Lasciò la postazione e si diresse subito verso la porta. Bloccò Colette, la mia bisnonna, che si stava accingendo ad aprire. Quindi la superò e prese di corsa le scale. Una volta sotto si fermò un istante e respirò profondamente, quasi volesse inalare una boccata di coraggio: dentro di sé sapeva cosa stava andando ad affrontare… Quando si sentì pronto, aprì il portone. Si trovò davanti una creatura di due metri. Aveva le spalle larghe come la sponda del suo carretto posteggiato lì in fondo, e i capelli che luccicavano d’oro alla luce limpida del sole di Aprile. Era di una bellezza inedita al punto che persino un uomo poteva rimanerne attratto.

«Sono il padre della bimba», disse senza salutare. Il tono della sua voce fu una lama affilata che tagliò in mille pezzi il suo affascinante aspetto fisico: sembrava arrivare direttamente dagli inferi. Incuteva paura e il mio bisnonno sarebbe fuggito volentieri se non fosse che quelle parole lo avrebbero caricato di una rabbia felina. Inoltre aveva capito le intenzioni di quell’uomo: voleva rapire la bambina. Al pensiero di vedere il suo complice uscire dal proprio nascondiglio, salire per le scale, picchiare sua moglie e sua figlia per poi fuggire via con la neonata, la sua rabbia, già pericolosa, gli ribollì con più forza nelle vene fino a donarlo di una forza sovrannaturale. Senza dire una parola, gli sferrò un pugno in direzione del setto nasale, così forte che si sentì lo scricchiolio delle ossa. Mentre la bestia di due metri cadeva a terra, il suo complice sbucò dalla siepe e caricò all’attacco come un toro. Giovanni non gli avrebbe mai permesso di salire le scale. Non ebbe neanche il tempo di lambire il mio bisnonno che si trovò con la faccia schiacciata sul petto dell’omone svenuto a terra. Lo aveva semplicemente spinto con entrambi le braccia, ma la sua forza era al di fuori di ogni immaginazione. Il complice si stava rialzando quando una pedata sibilante alla testa lo ripose sul torace del suo amico. Adirato più di prima, il mio bisnonno, nonostante la sua piccola statura, ebbe la forza di caricarseli entrambi sulle spalle per poi gettarli, come due sacchi di sabbia, sul ciglio della strada. «Non provate più a venire in questa città!», gridò poi, davanti agli occhi attoniti dei passanti. Lo sguardo pettegolo dei suoi paesani, che tra l’altro odiava per un rancore mai digerito, gli fece perdere totalmente le staffe, ed emesse un ruggito simile a quello che si ode nelle savane. Il suo grido stava anticipando una reazione terrificante: Giovanni si gettò sui due corpi e strappò con i denti una buona porzione del bicipite dell’omone e con un altro morso scarnificò il polso destro del complice. Colette, sentendo le grida di orrore provenire dalla strada, corse giù per le scale senza neppure avvertire il suo cronico dolore dovuto all’infiammazione del nervo sciatico. Una volta sotto assistette ad una scena agghiacciante: il caos nelle strade, e il marito che strappava carne sanguinolenta dai corpi che stava immobilizzando con le ginocchia. Questa scena mi ricorda i sacrifici umani che vedevo da piccolo nelle foreste del mesoamerica. La mia bisnonna andò a recuperare Giovanni. L’uomo, vedendo la moglie andargli incontro, lasciò la presa. Poi si guardò intorno e si rese conto di stare troneggiando su di una penosa isola di due pover’uomini insanguinati circondata da un mare scarlatto. Resosi conto della sua spietatezza, si abbandonò ad un pianto convulso. Colette lo afferrò dalle ascelle e lo trascinò lungo il viale. Soltanto con la sua donna Giovanni riuscì a riacquisire lucidità: la forza dell’amore… Dopo avere adagiato suo marito a letto, la mia bisnonna scese a dare soccorso ai due uomini, ma quelli non c’erano più. Evidentemente erano soltanto svenuti…

Silvia aveva riconosciuto quell’uomo. Anche lei, come suo padre, aveva l’abitudine di guardare dalla finestra prima di aprire. Alla sua vista i suoi occhi si erano talmente accecati di rabbia d non notare il complice nascosto. Quindi, se aveva deciso di fuggire con la piccola Paolina lo aveva fatto semplicemente per evitarlo. Lo odiava dal profondo del suo cuore, e non si può che comprenderla: era stata abbandonata proprio nel momento più magico della sua vita. E nel suo grembo, Paolina aveva assorbito tutte le sofferenze di quella triste e solitaria gravidanza… Per fortuna a queste non si era aggiunta la scena agghiacciante di Giovanni che azzannava come un leone i due uomini. Ma il triste destino di mia madre era già segnato…

A due mesi da quell’impetuoso giorno, Silvia ricevette un’offerta di lavoro in una fabbrica del nord. Sebbene la proposta provenisse da molto lontano, lei accettò. I suoi genitori le proposero però di lasciare loro la piccola Paolina: sotto quella custodia sarebbe stata più al sicuro! Ma non fu questa considerazione a convincere Silvia di affidargli la figlia, quanto l’idea di sbarazzarsi del frutto di un amore avvolto oramai da pesanti nubi di pentimento.

In un uggioso pomeriggio di gennaio, mia nonna salì sul treno diretto a Pordenone. Si fermerà in questa città, dagli alti campanili e dai paesaggi uniformi, per più di tre anni. Durante questo periodo di tempo, decise di dimenticarsi dell’esistenza di Paolina. E, per allontanare sempre più il momento dell’incontro con mia madre, continuò a vagare in giro per la chioma dell’Italia ancora per molti anni. Nel frattempo, la piccola crebbe, ricevendo un’educazione di stampo tardo-ottocentesco. I miei bisnonni le inculcarono le buone maniere, i dogmi della cultura e della religione, senza però sdrucciolare nella severità. In questo modo mia madre si costruì una buona educazione che, altrimenti, non avrebbe mai potuto avere. E, cosa ancor più importante, in un contesto familiare sereno… Ma a volte la vita pare debba obbedire per forza ad un destino precostituito: nonno Giovanni morì, cedendo alla ribellione del suo cuore, e qualche anno più tardi Colette, incapace di sopportare l’abisso affettivo lasciato dal marito, decise di seguirlo. Mia madre rimane da sola con i suoi zii ancora giovani. Silvia, ricevuta la notizia, si rese conto di non potere più svolazzare nelle regioni settentrionali come un canarino impazzito in una gabbia, e decise di ritornare a Palagonia. Al suo ritorno, mia madre era una bellissima ragazzina di undici anni. Ma Silvia scorse, nei suoi occhioni chiari e nella chioma dorata, il ritratto impeccabile dell’uomo che tanto odiava. Nacque dentro di lei una repulsione incontrollabile che manifestò in ogni modo possibile. Il primo fu quella di spedire la figlia, dopo solo qualche settimana, lontano, molto lontano dalla sua vista: nel capoluogo della Catalogna.

E fu così che mia madre, dagli undici ai tredici anni, fu costretta a vivere in una sudicia casa del Barri Gótic, il bellissimo quartiere storico di Barcellona che, al calar della sera, agli occhi di una ragazzina frustrata, per quel dedalo buio di carres (vie) strettissime, può rappresentare l’immagine perfetta del proprio spirito irrequieto. Qui era ospite di lontanissimi parenti di Silvia che parlavano una lingua simile alla sua, ma totalmente incomprensibile, come quei dialetti primitivi che aveva udito nei piccoli borghi della Sicilia centrale durante le scampagnate estive fatte con i nonni. Tempi favolosi quelli, di colline dorate dal sole, di un frinire incessante di cicale, di un coro angelico di grilli notturni, di idilliaci stracci di vita che avranno impresso nella sua mente un piccolo tassello di felicità, in un mosaico gravato dall’ubiquità della sofferenza.

Nella città catalana non poche volte rischiò di essere aggirata da malviventi e spacciatori. Non che in quegli anni vi fosse un’alta percentuale di criminalità: era la paura che le si leggeva negli occhi ad attrarre quegli avvoltoi. Ma si imbatté anche in maniaci ostinati a stuprarla, sfruttatori di prostitute che le disegnavano il mercato del sesso come l’eden delle adolescenti, in angherie all’interno della casa ospite; e sebbene Paolina ebbe sempre la meglio su queste disgrazie, assistette ad una realtà per niente adatta ad una ragazza di quell’età.

Era stata affidata alle fauci di questo mondo crudele proprio da sua madre, al quale si ribellò in una luminosa notte di luna piena. Stanca di vivere quell’incubo, conficcò frettolosamente i pochi vestiti che possedeva nella stessa valigia che si era trascinata dietro apaticamente dalla Sicilia due anni prima e scappò via. Iniziò a correre e a correre, sebbene non avesse bene in mente quale fosse la sua meta: la sola cosa che le interessava era sbrogliarsi al più presto da quel groviglio spinoso. Quando si rese conto di essere abbastanza lontana dalla casa che l’aveva ospitata, smise di correre. In quel preciso momento si rese conto di non avere neppure una peseta con sé. Pensò quindi di tornare indietro quando dall’ombra della stretta via emerse un volto familiare: era uno degli sfruttatori al quale si era opposta tempo addietro alla sua richiesta di entrare nel mondo della prostituzione. Lui la riconobbe, quindi si fermò e la guardò negli occhi: il suo sguardo era più freddo della luce lunare che gli bagnava il volto. Lei lo ricambiò con un’espressione di sottomissione, che parve affievolire la rigidezza di quegli occhi senza cuore. L’uomo si allontanò poi senza dire una parola. Paolina era convinta che il suo atteggiamento sensuale avrebbe destato dell’interesse in quell’uomo. E invece questi se n’era andato via indifferente. Fu sorpresa dal suo comportamento, ma decise di seguirlo: aveva bisogno di denaro. Fece in modo di non farsi scoprire, donando al suo passo la leggerezza di un gatto selvatico. Riuscì tuttavia a mantenerlo celere e costante, fino ad annullare quasi del tutto la distanza che la separava dall’uomo. Lo seguiva da soli cinque minuti ma quel tempo per mia madre fu un’eternità. Aveva studiato ogni suo passo, ogni sua mossa, ogni sua debolezza, per prepararsi al momento che stava attendendo. Quando ebbe l’impressione di trovarsi in quello giusto, il suo cuore iniziò a palpitare di agitazione. Ma prima che la costernazione prendesse il sopravvento, gli saltò sulla schiena come una pantera. Preso totalmente alla sprovvista, l’uomo non resse la spinta e finì a terra. Mia madre lo immobilizzò pressandolo con le cosce e con i gomiti. Ora, posseduto il pieno controllo dell’uomo, gli affondò gli incisivi nel collo, pizzicandogli la giugulare. Il tizio cominciò a emettere strazianti ululati mentre Paolina, con il fiotto tiepido che gli colorava la bocca di scarlatto, non mollava la presa. Quando lo sfruttatore perse i sensi, mia madre poté perquisire con cura tutte le tasche, finché non pescò un bel gruzzolo di banconote che doveva ammontare ad almeno cento mila peseta. Stava afferrando tra le mani il ricavato di un traffico depravato, ma che, paradossalmente, l’avrebbe portata lontana proprio dalla depravazione.

Arrivò all’El Prat de Llobregatv – l’aeroporto di Barcellona – a bordo di un taxi, e qui prese il primo aereo disponibile per la Sicilia. Nei primi anni Settanta l’aeroporto di Catania era ancora una timida infrastruttura, e il suo aereo, che atterrava alle luci dell’alba, sembrava un’aquila in picchiata tra le solitarie guglie alpine. Appena scesa dall’aeromobile non ebbe il tempo di raggiungere il terminal che vomitò sulla pista. Quel mal digesto fu una chiara somatizzazione di un disagio psicologico che non aveva mai digerito, ma del quale si poté letteralmente liberare soltanto grazie a quel viaggio. Ma non sapeva – se non inconsciamente – che si sarebbe sottoposta, suo malgrado, ad un accumulo inesorabile di altri conflitti interiori…

Capitolo III

Mia madre si presentò alla porta di casa come Gesù ai suoi discepoli dopo la resurrezione, con il conseguente congelamento del sangue di Silvia. Da quel momento Paolina divenne come quei pupazzetti di stoffa impiegati nella magia nera, che si punzecchiano e si torturano con gli spilli. Attraverso la figlia, Silvia poteva infatti vendicarsi simbolicamente del padre…

E così, dei momenti di vita che la maggior parte delle persone ricorda come i migliori della propria esistenza – ossia quelli della gioventù –, Paolina dovrebbe ancora conservare un ricordo bruttissimo. Perché gli anni che seguirono, quelli vissuti con una madre che le rimproverava ad ogni occasione il semplice fatto di essere nata, furono ancora peggiori di quelli spagnoli.

Silvia la chiamava di rado per nome, e quando lo faceva utilizzava nomi maschili. In questo modo giustificava a se stessa la sua crudeltà nei confronti della figlia.

Non le fece mai trovare una cena calda quando rincasava dal lavoro, neanche nelle fredde sere d’inverno. Faceva l’operaia presso un’officina meccanica, un’attività che le aveva procurato proprio Silvia per il disonorevole obiettivo di farsi mantenere dalla figlia. Il lavoro sporcava a mia madre le mani sottili e candide di ragazza, le ingrossava i deltoidi e le braccia, trasformandola fisicamente in un ragazzo. Finalmente Silvia aveva ottenuto quello che voleva: un surrogato dell’uomo che detestava. Così conciata, non poté mai legarsi in amore: per i clienti dell’officina era soltanto “u giùvini di mastru Turi”, il meccanico. Nessuno dei bei ragazzotti di Palagonia destava interesse per quella ragazza dai capelli corti. Già… Una notte, mentre mia madre si cullava tra le braccia di Morfeo, Silvia le aveva reciso i bei boccoli dorati con un paio di forbici arrugginite. Il letto su cui dormiva non era l’ideale ad un riposo profondo: nessun materasso, nessuna coperta; soltanto delle nude assi di legno, di quelle generalmente usate nell’edilizia per i ponteggi. Ma la stanchezza di un lavoro poco adatto ad una ragazza, le permetteva di dormire persino sugli spilli. E non era la povertà a costringere Silvia a lasciare che mia madre dormisse su quel miserabile letto. Lei dormiva i suoi sonni tranquilli nel suo adorato lettone confezionato con lenzuola rigorosamente di seta e pizzo, e protetto in estate da un antico baldacchino antizanzare.

Paolina non sapeva neppure cosa fosse l’amore, e per questo detestava tutto: detestava le tortore che cantavano sul cordolo, detestava le coccinelle che talvolta irrompevano nella sua stanza, detestava persino le farfalle! All’età di diciott’anni, qualche mese prima che conoscesse mio padre, si procurò un porto d’armi. Nei fine settimana si ritirava nelle campagne della Sicilia iblea dove nessun uccellino, nessuna creatura in pelliccia, poteva sottrarsi alla spietatezza della sua doppia canna. Sparava qualunque cosa si movesse, tant’è che nelle giornate di vento finiva presto le sue cartucce. Non portava mai con sé a casa le centinaia di corpicini sferzati dal piombo. Fu per questo che Nunzio, il suo fratellastro, decise una domenica di seguirla di nascosto per scoprire quale uso facesse mia madre del suo fucile… e assistette ad una scena sconcertante: dopo che finiva le sue cartucce setacciava a carponi tutto il territorio di caccia, alla ricerca delle sue prede. Man mano che le trovava, le raccoglieva su di una roccia, a formare una piramide quadrangolare. Quando riconosceva di averle raccolte tutte, si inginocchiava a pregare davanti la raccapricciante architettura. Dopodiché prendeva la carogna in cima, le tagliava il petto con una lama affilata e le estraeva il cuore per mangiarlo. Poi passava a quella di sotto, e a quella di sotto ancora…

Mentre smontava la piramide ne ricostruiva una accanto, tutta insanguinata, dove la cima diventava la base, e viceversa. Cosa ancor più incredibile, è che fu durante uno di questi suoi rituali – il suo ultimo per l’esattezza – che incontrò l’uomo della sua vita…

Mio padre era un contadino di Acate, un paese vicino Vittoria. In una tiepida domenica di novembre, mentre scrollava un olivo per la raccolta, vide innalzarsi dall’orizzonte del fumo. Preoccupato per il suo uliveto, decise di andare a vedere di cosa si trattava. Considerò che doveva distare almeno un centinaio di metri. Era ormai l’ora della pausa pranzo quando scese dalla fronda argentea e si diresse in quella direzione. Mentre si avvicinava, si faceva sempre più nitida la sagoma di una persona inginocchiata davanti a delle alte fiamme. Da quella distanza era tuttavia difficile stabilire se fosse viva o se si trattava di una vittima ormai carbonizzata di un resoconto mafioso – non sarebbe stato il primo ad essere consumato nella sua proprietà. In ogni caso decise di accelerare il passo. Quando fu abbastanza vicino, si rese conto che l’effetto prospettico gli aveva ingannato la percezione della realtà: la persona, che era una donna, era inginocchiata a debita distanza, ed era viva. Tuttavia poteva essere pericoloso stare lì, quindi corse subito da lei. «Si allontani! È pericoloso!», le gridò preoccupato. Mia madre non lo degnò neppure di uno sguardo. «Su, si allontani!» e prese ad afferrarla per un braccio.

Il fumo puzzava di un odore acre, un odore che mio padre sembrava avere riconosciuto. Cercò di perquisire con lo sguardo il carburante che bruciava tra le fiamme, per stabilire se si stava sbagliando. Ma gli bastò uno sguardo rapido per capire che aveva ragione: si trattava di carogne carbonizzate. Le sue narici percepivano spesso nei dintorni quella puzza: era bruciandoli che i pastori smaltivano i propri animali quando, per esempio, venivano colti da malori improvvisi…

Mia madre si svincolò dalla presa dello sconosciuto. Aveva le lacrime agli occhi, e stava pregando. Lui percependo una certa sacralità – che tuttavia non comprese affatto – la lasciò nella sua contemplazione. Ma rimase comunque a sorvegliare il fuoco. Quando le fiamme si calmarono, e lei smise di pregare, le chiese: «Cosa sta facendo?». Al che mia madre si voltò e vide un uomo alto e magro, con una foltissima barba scura. Lui vide invece una bellissima ragazza, ma con gli occhi spenti, e le labbra insanguinate. Provò un misto di tenerezza, ribrezzo e paura.

«Quello che faccio sempre…», gli rispose mia madre con la sua cronica freddezza. Ma non era sua consuetudine dare spiegazioni agli altri, soprattutto alle persone estranee. Eppure, forse per la prima volta in vita sua, aveva avvertito il bisogno di confidarsi con qualcuno, come se il fumo si stesse portando via anche la sua misantropia.

«Prima le ammazzo, poi le raccolgo e le brucio tutte!».

«Mi perdoni, ma tutto questo non ha senso!».

«No! È la mia vita a non avere un senso. Guardi che sterminio. Guardi quanta crudeltà!», sbottò mia madre, ancor più sorpresa del fatto che quell’uomo le stava ispirando simpatia e fiducia.

«Ma le ha ammazzate con i denti?», le chiese mio padre, quasi a volere sdrammatizzare…

«No, con la mia adorata doppietta!». Gliela mostrò puntandogliela addosso. Lui spalancò gli occhi di terrore e indietreggiò con le mani alzate.

«Stia tranquillo… Ho finito le munizioni!», lo rassicurò Paolina mentre adagiava l’arma sull’erba. Vedendo la doppietta riposare sul suolo, mio padre tirò un sospiro di sollievo. Lei tracciò un beffardo sorrisino, ma proseguì a parlare con la tristezza di prima: «Le ammazzo per mangiare i loro cuori. Nel cuore risiede l’amore, e sono sicura che nutrendomene ancora potrò finalmente provare anch’io questo sentimento di cui sento parlare…».

Mio padre cominciò a fissarla con una malcelata perplessità.

«Vengo in queste campagne perché mi ricordano tanto quelle in cui mi portavano i miei nonni per le scampagnate negli anni in cui ero libera. Libera come queste creature, che ad un certo punto vengono colpite e private del loro cuore. Ma sono sicura che prima o poi riacquisterò la mia libertà…».

Non so per quale motivo, ma mio padre mi raccontò che bastarono queste parole a trasformare la sua perplessità prima in tenerezza, poi in qualcosa di più forte. In quel preciso momento si era reso conto che sotto quella maschera scolpita di tristezza si nascondeva una persona sensibile. E soprattutto, una donna bellissima. Quindi le rispose: «Io sono invece sicuro che d’ora in poi non avrà più bisogno di ammazzare, per nutrirsi di amore…».

Sinceramente io non avrei mai avuto il coraggio di fare una dichiarazione d’amore ad una donna con un fucile in mano e con le labbra sporche di sangue che contempla una montagna di carogne incenerita. Ma lui, grazie a non so quale incredibile sensibilità, aveva percepito in pochi minuti ciò che io ho compreso in trent’anni di esistenza. È anche vero che non posso assolutamente mettermi in relazione con mio padre, ma ciò non toglie nulla all’incredibile magia contenuta nell’amore. Io non ho mai provato questo sentimento nei confronti di mia madre. Ma adesso, ripercorrendo la sua storia, sento che qualcosa dentro di me sta per cambiare…

Capitolo IV

Fina è più serena. Pensa che sto guarendo. «Ma è necessario che guariate insieme perché la tua e la nostra famiglia si purifichino», ha aggiunto poi, come se mia madre avesse il coraggio di ammettere davanti a suo figlio che sta soffrendo. Io credo invece che possiamo fermarci qui. Probabilmente col tempo le tensioni tra me e mia madre diminuiranno. Adesso c’è un punto di forza perché ciò accada: il mio nuovo punto di vista. Da qui vedo una persona che non poteva essere altrimenti. Sento di averla perdonata. Perdonata col cuore… «Stai mentendo a te stesso!», mi ha rimproverato Fina allorché le ho confessato questa mia sensazione. «Se l’avessi perdonata col cuore non avresti cercato ancora di giustificare alcune tue esitazioni!». Bene, mi arrendo, non posso darle torto! Effettivamente ci sono cose che ancora non ho voglia di fare perché trattenuto da un rancore che non vuole morire. «Cosa devo fare, allora?», le ho chiesto a quel punto, sconfortato. «Il sogno è tuo, e puoi trasformarlo come vuoi». Come risposta, uno tsunami di lettere che ha travolto il mio equilibrio cognitivo…

«Non ti seguo, Fina…».

«Quella che tu credi sia la realtà, in verità non è altro che un sogno. Cos’è per te un sogno?»

«Beh, non so… cos’è un sogno? Un sogno, secondo me, è un insieme di cose – chessò immagini, suoni – messe insieme dal cervello durante il sonno».

«Bene, e lo stesso vale per la tua vita. Tu in realtà stai vivendo in un sogno. La tua vita è un sogno in cui io, tua moglie, sono un prodotto della tua immaginazione, così come Paolina, il mondo che ti circonda, la sua storia, le esplorazioni umane, le guerre, i grandi personaggi del tempo, l’universo, le stelle: sono tutti prodotti della tua testa. Anche il tempo, lo spazio e le leggi fisiche, li ha create la tua mente… Tutto quello che non vedi in realtà non esiste. Nel sogno sogni soltanto ciò che vedi. E nella vita è lo stesso. Quindi non puoi rammaricarti se, per esempio, morirai senza vedere gli Stati Uniti, perché se non li vedrai non esisteranno mai. Tu hai sognato soltanto la televisione, i libri e le persone che ti hanno parlato di questa terra. Ma fin quando non la vedrai, l’America non esisterà mai! Tutte le testimonianze che ti raccontano di cose che non conosci, sono creazioni della tua mente. Albert Einstein, Cristoforo Colombo, Caravaggio: tu credi che sono state persone migliori di te. E se ti dicessi che anche loro sono il prodotto della tua testa? La scienza, che anch’essa hai creato tu stesso, ti dice che usi il dieci per cento del tuo cervello. E del resto? Che ne fai? Con il resto ci crei il mondo che ti circonda! Quindi, in definitiva, usi il tuo cervello al cento per cento. Anche queste mie parole sono frutto della tua mente…».

Mi riusciva difficile seguire il discorso di Fina. Avrei voluto ribattere, ma non sapevo come. Avrei voluto ridere, ma non sapevo se di stupore o di scetticismo. Avrei voluto alzarmi e andarmene via, ma ho pensato per un attimo di non avere scampo se questo mondo era tutta una mia creazione. Insomma, mia moglie mi ha lasciato senza parole! Mi ha proiettato in uno stato di totale confusione, piuttosto che aiutarmi. Non sapevo più prendere una decisione, se non quella di non decidere. È per questo che ho preferito rifugiarmi nella passività e continuare ad ascoltarla: «Guardati le mani adesso, e fallo per altre quattro, cinque volte nel resto della giornata. Quando lo farai assicurati di stare contando effettivamente cinque dita. Guarda spesso l’orologio e considera se le lancette stanno segnando un’ora credibile. Chiediti spesso se tutto quello che stai vivendo appartiene alla realtà o ad un sogno. Oggi, per esempio, stai vivendo un’esperienza particolare: tua moglie ti sta parlando di assurdità, di cose illogiche. Approfitta di questo momento per chiederti se stai sognando o se sei sveglio. Inoltre devi fare un’altra cosa: devi puntarti la sveglia nel bel mezzo della notte. Non preoccuparti di disturbare il mio sonno. Fallo serenamente. Te lo sto dicendo io. Quando ti svegli cerca di acquisire innanzitutto lucidità, magari leggendo, o facendoti dei calcoli in mente. Quando credi di esserti svegliato, scrivi su un quaderno nei minimi dettagli il sogno che hai appena fatto. Fai così fin quando non scoprirai tu stesso che qualcosa cambierà…».

Nei giorni che seguirono osservai attentamente le istruzioni di una ricetta dalla natura incomprensibile. Mi sentivo uno stupido a contarmi le dita delle mani o a controllare spesso le lancette dell’orologio. Perché mai dovevo farlo? Sapevo di avere cinque dita o che potevano essere le tre del pomeriggio! E poi era una vera scocciatura svegliarmi di notte e mettermi a scrivere. Eppure facevo tutto con il massimo impegno… Mi fido di mia moglie: le sue stranezze mi hanno sempre aiutato. E sebbene questa le superava tutte in fatto di bizzarria, mi sentivo motivato da una fede incondizionata.

Poi, inaspettatamente, la ricompensa. Dopo ventiquattro giorni di sveglie notturne e di strane giornate, una notte di settembre mi scoprii a sognare un sogno particolare. Mi trovavo in mezzo ad una radura sconfinata. L’erba era bionda di sole, e sotto ai miei piedi ondeggiava alla brezza un oceano dorato. Un filo di fumo azzurrognolo si levava pacato all’orizzonte. Nel silenzio si udì all’improvviso un sibilo. In alto nel cielo, era comparso un orologio a forma di stella a dodici punte, e in quel momento mi resi conto di stare sognando. Era la prima volta che mi succedeva: negli altri sogni avevo avuto al massimo una vaga idea di stare sognando…

Il quadrante dell’orologio era un dodecagono, ma i numeri non erano i dodici che conosciamo: c’erano soltanto una coppia di uno e a seguire un due, un tre, un cinque, un otto e un tredici. Le lancette erano quattro, di cui due puntavano sulla coppia di uno, una sul tredici e l’altra girava vertiginosamente.

Constatai che la radura dorata, l’orologio, il fumo all’orizzonte, potevano essere immagini che provenivano dai pensieri della vita diurna e dalle attività di quei giorni. Avevo guardato non so quante volte l’orologio, e rivisitato con la mente chissà quante altre volte la scena di mia madre che pregava davanti ad una piramide in fiamme.

Nel sogno decisi di guardarmi le mani, come avevo fatto da più di tre settimane nella veglia. Avevano cinque dita, e per un attimo dubitai di trovarmi in un sogno. “Sarebbero apparse più dita, o forse qualcuno in meno, o un’ala al posto delle mani, se si fosse trattato di un sogno…” pensai. Ma mi bastò provare a volare per capire che mi stavo sbagliando. Mi librai nell’aria con una facilità indescrivibile. Cominciai a sorvolare quelle campagne secche con la stessa naturalezza di quando si galleggia a pelo d’acqua su un fondale marino. La sensazione dell’aria che carezzava la mia pelle era qualcosa di sublime. Ero entusiasta dell’idea di potere conquistare il cielo, di poter virare ovunque desiderassi, di decidere se perdere quota e cadere in picchiata o di riacquistarla sfidando le leggi della gravità. Improvvisavo nel cielo traiettorie imprevedibili con una padronanza del mio corpo inimmaginabile. Danzavo nell’aria con la stessa eleganza degli uccelli, quando di colpo rividi il filo di fumo innalzarsi dal suolo. In quel momento mi resi conto di essermi fatto travolgere dal piacere di vivere consapevolmente un sogno. Quel fumo, quella campagna sconfinata, erano ingiunzioni di un dovere impellente. Ebbi la sensazione che qui potevo risolvere i miei conflitti con Paolina, ma dovevo fare in fretta: il fumo si stava dissolvendo e la campagna sotto di me frantumando come la lastra di ghiaccio di un lago polare nei primi caldi primaverili. Quindi mi affrettai a scendere giù, approfittando, nonostante l’urgenza, di godere del piacere di scendere in picchiata come un’aquila. Una volta con i piedi a terra, presi a correre in direzione del fumo azzurro. Più mi avvicinavo e più si faceva nitida la figura di una donna inginocchiata. Davanti l’origine del fuoco trovai Paolina, così come credo l’aveva trovata mio padre trentacinque anni prima: giovane, sconvolta, triste…

«Mamma, sono venuto a trovarti in sogno per sancire la pace nei nostri cuori».

Era immobile, con lo sguardo fisso sulla piramide di carogne che emetteva fumo, ma che non bruciava. Gli animaletti ammassati erano intatti, e i loro occhi neri e rotondi parevano fissarmi come in cerca di una redenzione.

«Mamma, mi rendo conto che soltanto qui riesco a parlarti. È da tutta una vita che provo un profondo sentimento di disprezzo nei tuoi confronti. Ma adesso che ti guardo sapendo quanto hai sofferto, capisco che il tuo disamore nei miei confronti non è stato una scelta».

Indossava una vestitino color panna, completamente decorato di piccoli fiorellini. Aveva le spalle esili, così come doveva averle da ragazza, se non avesse lavorato in quella maledetta officina.

«Prendili, e seppelliscili», le dissi mentre le porgevo una chiave inglese e un barattolo di grasso di motore – che mi ero ritrovato in mano non so come. Lei, senza guardarmi, li prese e le seppellì in una buca che aveva scavato senza accorgermene. Sul piccolo tumolo di terra piantò poi una pianta di adonide.

«Questa pianta…», disse una famigliarissima voce alle mie spalle «per ricordare che qui tua madre ha seppellito un ricordo doloroso». Era Fina, e la sua presenza mi riempì di una gioia immensa!

Mia madre cominciò a fare il suo solito rituale. Prese la carogna in cima, le estrasse il cuore e lo mangiò. Quindi la posò su una roccia accanto. Fece così con tutte le altre, mentre dall’altra parte prendeva forma la base di una piramide.

«Quattro punti che si convergono in un unico centro. Le quattro energie che si elevano a Dio… La forma della piramide nasce dal desiderio di un’ascesa ad un livello divino». Le parole di Fina alle mie spalle, mi illuminarono circa il significato di quel costruire, distruggere e ricostruire una piramide. «Lo so, mio caro Matteo: in questo preciso momento sei stato colto da una verità. Adesso non sai se si tratta della verità o meno. Ma ricordati: La verità è ciò che è utile…».

Fina non si sbagliava. Avevo trovato un senso a quell’assurdo rituale, ma non sapevo se fosse quello giusto. Quindi mi abbandonai a quella verità, fidandomi, forse per la primissima volta in vita mia, del mio istinto.

«Mamma. Questa carneficina è l’immagine dell’uccisione della tua anima. Continua a mangiare in pace tutti questi cuori, e scoprirai che oggi nascerà in te l’amore. Ciò che sta in alto in questa mostruosità starà in basso nella piramide accanto; ciò che qui è schiacciato dal peso di tanta crudeltà starà in cima dall’altra parte. È ciò che forse hai sempre pensato: che in un’altra vita, la tua attuale sofferenza ti eleverà a Dio. Quindi continua a nutrirti di amore, e non fermarti!».

Allorché Paolina completò la sua piramide, Fina mi porse un barattolo di miele. Seguendo il mio istinto, lo versai interamente sulla piramide. La sostanza densa discese dalla cima con una lentezza mistica, e quando ricoprì l’intera struttura, tutte le carogne si illuminarono: il miele le aveva trasformate in oro! In quel momento mia madre si alzò e mi guardò: aveva le labbra pulite, la pelle del viso candida, i capelli con i boccoli dorati che le scendevano lungo le spalle. «Matteo», disse all’improvviso, «sei mio figlio!». Per quanto banali e logiche possono risultare queste sue parole, ricordo di avere provato un’emozione fortissima. Era la prima volta che riconosceva il fatto di essere suo figlio, e la prima volta che mi guardava con quegli occhi pieni di amore. Fina mi porse un altro barattolo di miele. Ma prima di afferrarlo ebbi l’istinto di abbracciare Paolina, un abbraccio che lei ricambiò con altrettanta emozione. Mentre ci stringevamo sentivo le sue lacrime bagnarmi la spalla. Quando poi ci staccammo, notai che né io né lei portavamo più i vestiti. Eravamo totalmente nudi, una nudità che non ci imbarazzò affatto. A quel punto afferrai il barattolo di miele e lo versai dall’alto tra me e mia madre. Il flusso denso si divise in due parti e ci cosparse contemporaneamente. La nostra pelle si illuminò d’oro quando intorno a noi cominciarono a comparire i miei bisnonni, mia nonna, colui che doveva essere il mio nonno biologico, mio padre, e altri volti che non conoscevo. A loro si unì Fina, insieme a due bambini che non avevo mai visto. Dai corpi mio e di mia madre, il riverbero aureo aumentò di intensità, e cominciò a cadere miele dal cielo. La pioggia dorata cosparse in un batter d’occhio il cerchio familiare che ci cingeva. Tutti quanti si illuminarono poi di luce, una luce che crebbe fino a diventare fuoco. Fummo repentinamente avvolti dalle fiamme di un fuoco che non bruciava, ma che ci nutriva, ed emetteva in alto un fumo pacato di petali bianchi. Poi di colpo le fiamme cessarono e, con tutta la famiglia, ci unimmo in una bellissima danza roteante, che ci fece girare la testa, come in un’estasi divina.

«Questa è la bellezza», disse la voce di Fina, che sembrava provenire da una dimensione lontana «l’orologio l’aveva già presagito: le lancette puntavano su dei numeri che se sommati davano quindici. E se si sommano le cifre di questo numero si ottiene il sei, il numero della bellezza. Una bellezza scaturita da due persone determinate a guarire la propria famiglia: tu e tua madre. Due bellezze che, se sommate, danno il risultato del numero delle punte della stella e dei lati del quadrante dell’orologio-oracolo. La bellezza è scesa finalmente sulla nostra famiglia. Questi due bambini saranno i figli che avremo, ai quali state regalando, tu e tua madre, una famiglia pura. Adesso, amore mio, puoi svegliarti».

Quando aprii gli occhi c’era Fina accanto a me, col volto grondante di lacrime, che sorrideva e che, senza neppure darmi il tempo di risvegliarmi, si apprestò ad abbracciarmi con quello stesso fervore di quanto le proposi di sposarla. «Matteo, sono felicissima! Grazie di esserti fidato di me!» mi disse poi, mentre aumentava la stretta delle sue braccia.

Era domenica, e a pranzo fummo invitati da mia madre. Paolina mi accolse come il suo solito “ciao”, debole e di una freddezza glaciale… Stupidamente avevo creduto che il mio sogno lucido avesse risolto i nostri conflitti. Guardai Fina con uno sguardo traboccante di delusione e lei, noiosamente, lo ricambiò con uno pieno di certezza e di gioia. La cosa mi irritò parecchio: la fiducia che lei ha in se stessa talvolta supera ogni limite! Ma qualche istante dopo potei costatare di come, altrettanto stupidamente, avevo ancora una volta diffidato di Fina. Quando Paolina divise i piatti, vidi che il contenuto del mio era diverso da quello di tutti gli altri: c’era una porzione abbondante di zeppole di riso, il mio piatto preferito in assoluto! Quando mia madre me lo posò davanti, la guardai con una espressione interrogativa. Lei mi ricambiò con un sorriso e mi chiese: «Gli vuoi messo ancora del miele o hai paura di darmi fuoco la casa?» Fui colpito da un proiettile di incredulità! Come faceva a sapere mia madre del sogno? Tutto quello che era accaduto quella notte, era successo quindi veramente? Era la prima volta che mia madre mi sorrideva. Era la prima volta che mia madre mi preparava con le sue mani un piatto che adoravo. Era la prima volta che mia madre si rivolgeva a me con tanta gentilezza. E tutto questo grazie ad un sogno? E se stavo sognando ancora? Investito dalla confusione e dal dubbio, mi alzai dal tavolo e provai a saltare per vedere se riuscivo a volare, davanti agli occhi attoniti di tutti. Fina mi disse: «Sta tranquillo, in questo tuo sogno non si può volare, dato che hai voluto inventare le tue adorate leggi fisiche», e sottolineò “leggi fisiche” con evidente sarcasmo. Tutti scoppiarono a ridere, mentre io mi affrettavo a raggiungere mia madre per abbracciarla. Ero ormai sicuro che non mi avrebbe respinto. L’avevo già fatto la notte precedente, in sogno, e lei mi aveva accolto con naturalezza, tra le sue braccia. L’esperienza onirica aveva totalmente trasformato il mio approccio emotivo con Paolina, e lo stesso era successo a lei con me. Difatti, quando mi avvicinai, allargò le braccia per ricevermi. Stavo per esitare – l’ignoto fa sempre paura – ma alla fine mi lasciai trasportare e l’abbracciai. Il contatto con lei fu qualcosa di ineffabile. Quel corpo, che avevo creduto fosse una fredda scultura di granito, era invece caldo, morbido e vibrante. All’interno pulsava un cuore vivo, ora forse guarito e pieno d’amore. I suoi vestiti profumavano di pulito, quegli stessi che in tanti anni mi ero rifiutato di sfiorare per uno stupido sentimento di ribrezzo. Finalmente avevo ritrovato mia madre! Finalmente avevo ritrovato la felicità.

Social Profiles